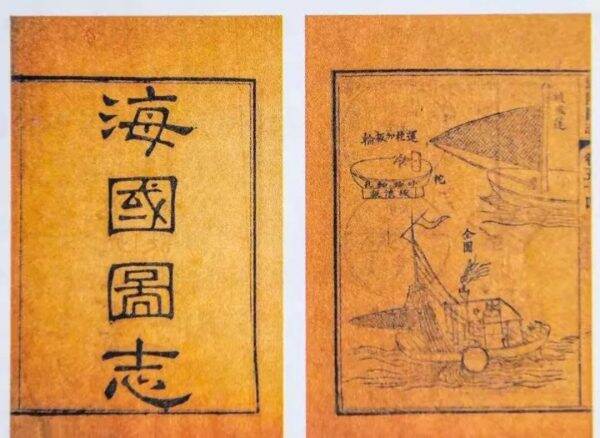

【新書】從珠江口小人物「黃東」的傳奇經歷 窺見十八世紀的東西方

香港城市大學中文及歷史學系程美寶教授近日出版了新書《遇見黃東:18-19世紀珠江口的小人物與大世界》,在書中,她通過各種文獻,發掘了一個名為「黃東」的小人物在十八世紀的傳奇經歷。

珠三角作為與西方國家有着長達近三百年交往的地方,許多市井小人物已經在日常生活的各個方面與西方人有非常廣泛和深入的交流。他們為了謀生,以種種方式從事着與西方人發生千絲萬縷聯繫的職業。

在很多人眼中,十九世紀之前的中國是封閉和停滯的,鴉片戰爭突然將中國捲入了近代化進程。而以黃東為代表的這些小人物的生活世界,對於宏大敘事的視角是補充還是對立,或者是另一種歷史呈現?我們能否以後起的「逃避統治的藝術」或「東方主義」之類的概念來詮釋他們呢?

程美寶教授指出:「我很希望我們的研究對象不只是大人物。我故意把一個絕大部分人都不認識的人物的名字放在書的主標題裏,就是想說,小人物才是這個世界的主角。英雄、士大夫、官員其實都是少數,但他們有文字的特權,容易留下更多痕跡。通往大世界的航道,多年來是許許多多的普通人探索出來的。造就歷史敘述中的英雄的背後,是大量率先冒險,進而摸索出種種方法才得以成事的人群。我們的努力就是想找出了解這些人群的歷史材料,以及使用這些材料的方法。」

嘉賓:程美寶(作者) 採訪:黃曉峰

黃曉峰:黃東以「事仔」即僕人的身份,能在十八世紀就出洋,並在英國生活了好幾年,他的離境在統治者看來是非法的。您在書中也談到,在鴉片戰爭前夕的兩三百年間,澳門和廣州有一群人,是靠為外國人提供日常生活所需的服務為生的。按照當時清政府的法律規定,這些人無疑很多是違法的。我們知道,兩廣、福建的居民歷來有出洋的傳統,黃東出洋的情況在當時普遍嗎?

程美寶:像黃東這樣直接去西洋的,在當時可能也不是很多,所以我這本書的主題叫「遇見黃東」,其實也是指偶然性的意思。以前沒有那麼嚴格,出洋不需要拿護照,或者訂一張船票。只要那艘船有位子,有人安排了,你就可以去了。

如果看當時的一些禁令,明確說民人不能出洋,但是誰能管呢?我們一定要明白,在現代社會,特別是二十世紀下半葉,國家才能夠監控人民生活的很多細節,但在過去是比較鬆動的。我在書中也引用了一些案例,說明清政府禁止外國人請沙文(僕人)。其先是不許華人為外國人服務,後來發現不可行,於是便就此限制人數,但仍禁用「沙文」這一名目。

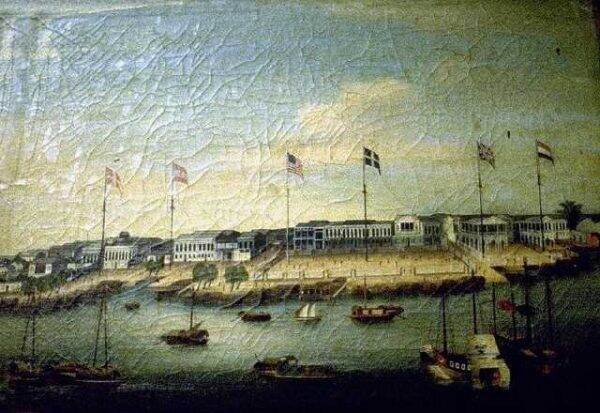

看着這些條例,我們會覺得有點可笑。從清朝官員的角度來說,要維護華夷之別,華人怎麼可以服務夷人?但是對這一群華人來說,這是非常好的謀生的工作。可能他沒打算考科舉,甚至沒有達到考科舉的教育程度,家裏可能也比較窮;還有一些女性,發覺服務外國人是一種很好的生計,於是便幫他們洗衣服或提供其他服務。商館區為他們提供了很多工作機會。

——其實對這群人就是那麼簡單,只為有一口飯吃。為了吃這口飯,他們要學一些可能在正規的教育、平時的生活中都沒能學上的技能。另外我們發現很多關於學習這些技能的記錄,或者是慢慢積累的經驗寫成的一些小手冊、小書本之類,可以說是他們職業培訓的教材。

難道廣東官員不知道這些情況嗎?都知道。政府雖然說有禁令,但實施得並不是那麼嚴格,睜一只眼閉一只眼。老百姓要吃飯,商館區有工作機會,就去幹了。他們幹的時候也沒有說我現在要「開眼看世界」了,或是有什麼偉大的抱負,因此也沒有一種有意識的所謂「逃避統治的藝術」。

所謂「逃避統治」,其實是我們的後見之明。他們自己要「逃避統治」或者感覺被人用「東方主義」的眼光看待嗎?我相信當時的人都沒有這些概念。當鴉片戰爭前夕、危機發生的時候,欽差大臣一較真,大家都怕得不得了,紛紛逃跑;一旦危機解除,生活還是繼續,還是有一大批華人為外國人打工,五口通商之後就更是如此。

黃曉峰:說到「東方主義」,黃東作為黃種人,在英國人眼中是不是充滿異域色彩?或者說只是將他視為一個普通的僕人?在民族國家敘事佔主流的今天,我們通常會猜測他在那裏可能遭遇種族歧視或至少是獵奇的眼光。根據您掌握的資料,黃東在英國生活的那幾年,有沒有感受到所謂「東方主義」的凝視?

程美寶:很難從材料中看出黃東自己感受到什麼,但是也需要把材料分開來談。比如說,書中提到當時的英國貴婦說有一個黑人童僕還不夠,再多一個中國童僕就更好了。這條材料看來很「東方主義」,但其實是二十世紀的書寫,十八世紀人的想法也許真的是如此,但我們需要更多的十八世紀材料來論證。

張蔭桓在十九世紀末看到黃東那幅畫的時候,我相信他也不知道這是什麼人,究竟怎麼生活過。他對黃東的描述,似乎也帶有我們二十世紀說成是「東方主義」的那種情調,但到底黃東經歷了什麼,張蔭桓是不清楚的,大概也沒有興趣知道。

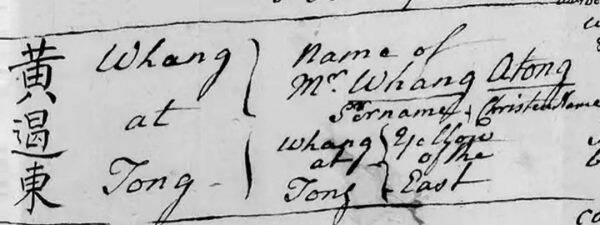

在書裏,我嘗試從當時的材料探討黃東有可能得到怎樣的「對待」。比如說,我特別注意黃東被怎樣稱呼。在布萊克船長的筆記中,經常見到黃東會被稱為「Mr.」,我問過我的英國同學,她說主人往往會稱呼僕人為「Mr.」,以表示尊重,在這裏能否看出什麼「東方主義」呢?大概不一定。但當時英國人有沒有覺得黃東很特別或者很特殊呢?肯定會的。如果我們今天見到一個來自很遙遠的國家的人,大概都會覺得從他身上可以知道那個國家的事情,一定會感到很好奇。

黃曉峰:您認為黃東的文化水準、教育程度是怎樣的?與他周圍的人比較起來處於什麼水準?您在書中提到,關於黃東所做的明清年號與「英國紀年」的換算,在我看來不算偏差得非常離譜,現在絕大多數中國人在沒有藉助工具書的情況下,也不可能做得比黃東更好。

程美寶:他應該比在廣州商館區工作的「事仔」文化程度高。所謂「事仔」的文化水準和識字能力大概也差別很大,可以從完全不識字,到接近可以做買辦的程度。

有一則英語材料說黃東參加了科舉考試,但是我們查過,並未發現他有考過,更遑論得到什麼功名。如果從是否有參加科舉這個準則來看,黃東的教育水準不算很高。不過書中揭示的材料中那些中文字都是他留下的話,他的字寫得還是不錯的,偶有錯字。他對主人關於植物和貨品的問題,幾乎有問必答,似乎知識挺豐富,當然這些可能是當時人都有的常識。

透過黃東幫助布萊克使用本草一類的書籍,可見他的識字能力應該不錯。大概二十幾年前,學術界尤其是歐洲史學界流行討論識字能力的問題。中國的研究,特別是英語世界的中國研究,也有一些關於識字率的討論。其中有一個概念就是「功能性識字能力」。所謂「識字」應如何界定呢?要學多少才夠呢?你學的字能夠幫助你工作,能夠滿足你的某種需要就夠了。可能黃東就屬於這一種,他因為要服務他的那位對中國植物感興趣的英國主人,他所認識的字和詞,都反映了主人的需要。

——當然,要做出上述的紀年換算表,不只是識字不識字的問題,還需要知道清朝有哪些皇帝,年號是什麼,統治年限等等。從種種跡象看來,黃東作為一個「事仔」的文化程度,並不是我們想像的那麼低,而且他的學習能力應該很強。他應該還很機靈,當他的主人問一些問題的時候,他懂得要附加哪些資料。

黃曉峰:您在全書的最後寫道:張蔭桓有沒有想過,他十九世紀末之所以會和能出使三洲,正是因為在前頭的歷史中有許多這樣的「不知何許人」,為他搭橋鋪路呢?這一視角是不是能更好地幫助我們理解歷史人類學的方法和意義?

程美寶:正如我一開始所說,我很希望我們的研究對象不只是大人物,就是這本書的主題所在。千千萬萬的小人物,才更是這個世界的主體,英雄、士大夫、官員無論如何都是少數,只不過他們掌握了文字,更容易為自己留下痕跡。

張蔭桓在晚清出洋,我們可以很物質性地去想像他出洋所需的條件和經歷的過程——他出洋要坐輪船,他去的時候,廣州、上海和香港等地已經有了西餐,他坐的船上也有,並且配備西式的服務,但這些西餐和西式的服務,很可能是華人提供的。他到達外國,當地已經有華人為他接風。所有這些,都是因為之前有大量小人物做了一兩百年的功夫,才在清末變得萬事俱備。

情況有點像我們常說的「鄭和下西洋」,這五個字的口號,仿佛把功勞都歸於鄭和了,但那條「下西洋」的航道,歸根到底不是鄭和開出來的,而是多年來閩粵和許多其他嫺熟水性的人群探索出來的航道。英雄歷史敘述的背後,有很多冒險的無名英雄。我在全書最後一段說張蔭桓是否知道像黃東這樣的「不知何許人」,其實默默無聞甚至冒着生命危險,為他的出洋和出使搭橋鋪路,就是這個意思。

讀者可能對於宏大敘事有一種期待,我的回應是設法將我「偶遇」的小人物,與「大世界」聯繫起來。我們直面這些「小人物」時,如果願意看透他們的背後,如果願意看遠一些,就一定能看到一個大世界。想想引水人面對着汪洋大海,想想黃東在英國上岸的當兒,想想廣州城西商館區人們夾雜着英語和粵語從事「國際貿易」,這都是大世界,都是人們自己的世界之外的世界,以及他們憧憬的世界。

我想通過整合這一個個一群群「小人物」的圖像和文字的碎片,稍稍改變一下人們習慣的思維方式。誠然,近二三十年的研究成果已大大豐富了我們對中國近代史的認識,但無可否認的是,有些敘述的套路,仍然盤踞在內地和我現在所面對的香港學生的腦海中。

可能大家一寫十九世紀或鴉片戰爭之後的歷史,都會不由自主地在鍵盤上敲出「西方的船堅炮利」如何「打開清朝的大門」等字句,如此這般。現在回想起來,這樣的歷史敘述,很可能在清末已開始逐漸形成,我們需要更多種多樣的群像,來改變這種單一的想像。所謂「漫長的十八世紀」和「急速的十九世紀」這對隱喻,也不過是對這樣的思維慣性的一種反省。

說回黃東,我2003年的時候主要靠他1796年致班克斯函件和一些零碎的材料,就大膽地寫了篇《Whang Tong的故事》。有幸多年後有機會閱讀到藏於美國的布萊克檔案,因而有更多的文獻去撿拾黃東的痕跡。

面對這些歷史碎片,我問自己,我把它們鋪排在一起的時候,到底要寫什麼?我一開始就告訴自己,我不要寫一個傳奇人物;我不會為黃東爭第一,說成他才是開眼看世界的第一人;我也不想像他也許曾去過的英國七橡文法學校那樣賣廣告,說黃東是他們學校的第一個「國際留學生」。

我想在材料裏發現問題。這就是為什麼我在他中文名字出現的那頁材料上多做了一點功夫,因為那個名字出現在那裏看起來實在太欠缺上文下理了,應該是有某一個場景,他才會這樣寫下自己的名字。這就更加能夠反映出他的名字是多麼的不重要,他這趟留名,其實是不經意的。布萊克這批材料其實是一疊後來裝訂起來的散頁筆記,並不像好些機構性的檔案材料,能夠讓我們寫出相對「完整」的故事。

我把書命名為《遇見黃東》,其實也就是這個意思。我沒有特意去找黃東,我2002年原來是要看班克斯書信與中國有關的內容的,剛好碰上他,隨即引發我的好奇,追問他是誰,十八世紀怎麼會有一個中國人英語能力那麼好。近年「遇見」更多材料,我重新認識他,材料雖多了很多,但仍然是片段的認識,所以我不說「故事」,只說自己「遇見」。整本書尤其是第一章的書寫,不過就是不斷的反求諸己的追問與反省。

書中有很多詞,非廣東人大概不一定知道是什麼意思,這恰恰說明了在我們實際的生活空間裏,有很多哪怕是同屬「中國」的語言、辭彙和文化,也是我們尤其是讀書人不懂的。我們在學校通過書本所認識的中國文化和中國社會,其實是相當有限的。

因此所謂「歷史人類學」的另一個方面,就是我們用平常心去跟平常人交往的時候,會發現書齋裏的人可能很狹隘,可能不知道民間的煙火是怎麼樣的。一旦進入這種煙火世界,其實是吵吵鬧鬧卻生機勃勃的。

(上文節選自「上海書評」。)

來源:橙新聞