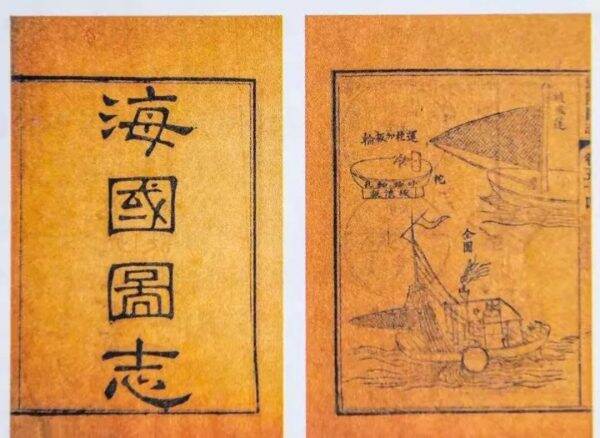

【新书】从珠江口小人物“黄东”的传奇经历 窥见十八世纪的东西方

香港城市大学中文及历史学系程美宝教授近日出版了新书《遇见黄东:18-19世纪珠江口的小人物与大世界》,在书中,她通过各种文献,发掘了一个名为“黄东”的小人物在十八世纪的传奇经历。

珠三角作为与西方国家有着长达近三百年交往的地方,许多市井小人物已经在日常生活的各个方面与西方人有非常广泛和深入的交流。他们为了谋生,以种种方式从事着与西方人发生千丝万缕联系的职业。

在很多人眼中,十九世纪之前的中国是封闭和停滞的,鸦片战争突然将中国卷入了近代化进程。而以黄东为代表的这些小人物的生活世界,对于宏大叙事的视角是补充还是对立,或者是另一种历史呈现?我们能否以后起的“逃避统治的艺术”或“东方主义”之类的概念来诠释他们呢?

程美宝教授指出:“我很希望我们的研究对象不只是大人物。我故意把一个绝大部分人都不认识的人物的名字放在书的主标题里,就是想说,小人物才是这个世界的主角。英雄、士大夫、官员其实都是少数,但他们有文字的特权,容易留下更多痕迹。通往大世界的航道,多年来是许许多多的普通人探索出来的。造就历史叙述中的英雄的背后,是大量率先冒险,进而摸索出种种方法才得以成事的人群。我们的努力就是想找出了解这些人群的历史材料,以及使用这些材料的方法。”

嘉宾:程美宝(作者) 采访:黄晓峰

黄晓峰:黄东以“事仔”即仆人的身份,能在十八世纪就出洋,并在英国生活了好几年,他的离境在统治者看来是非法的。您在书中也谈到,在鸦片战争前夕的两三百年间,澳门和广州有一群人,是靠为外国人提供日常生活所需的服务为生的。按照当时清政府的法律规定,这些人无疑很多是违法的。我们知道,两广、福建的居民历来有出洋的传统,黄东出洋的情况在当时普遍吗?

程美宝:像黄东这样直接去西洋的,在当时可能也不是很多,所以我这本书的主题叫“遇见黄东”,其实也是指偶然性的意思。以前没有那么严格,出洋不需要拿护照,或者订一张船票。只要那艘船有位子,有人安排了,你就可以去了。

如果看当时的一些禁令,明确说民人不能出洋,但是谁能管呢?我们一定要明白,在现代社会,特别是二十世纪下半叶,国家才能够监控人民生活的很多细节,但在过去是比较松动的。我在书中也引用了一些案例,说明清政府禁止外国人请沙文(仆人)。其先是不许华人为外国人服务,后来发现不可行,于是便就此限制人数,但仍禁用“沙文”这一名目。

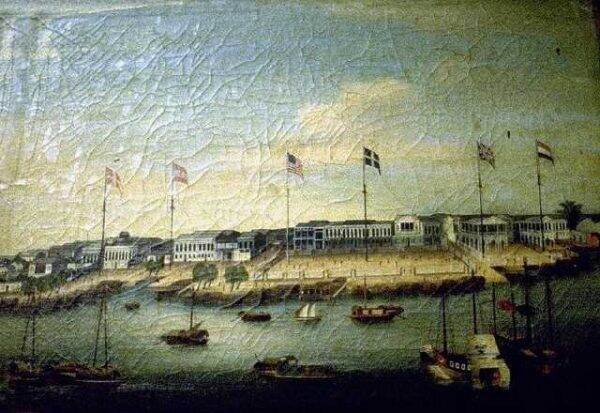

看着这些条例,我们会觉得有点可笑。从清朝官员的角度来说,要维护华夷之别,华人怎么可以服务夷人?但是对这一群华人来说,这是非常好的谋生的工作。可能他没打算考科举,甚至没有达到考科举的教育程度,家里可能也比较穷;还有一些女性,发觉服务外国人是一种很好的生计,于是便帮他们洗衣服或提供其他服务。商馆区为他们提供了很多工作机会。

——其实对这群人就是那么简单,只为有一口饭吃。为了吃这口饭,他们要学一些可能在正规的教育、平时的生活中都没能学上的技能。另外我们发现很多关于学习这些技能的记录,或者是慢慢积累的经验写成的一些小手册、小书本之类,可以说是他们职业培训的教材。

难道广东官员不知道这些情况吗?都知道。政府虽然说有禁令,但实施得并不是那么严格,睁一只眼闭一只眼。老百姓要吃饭,商馆区有工作机会,就去干了。他们干的时候也没有说我现在要“开眼看世界”了,或是有什么伟大的抱负,因此也没有一种有意识的所谓“逃避统治的艺术”。

所谓“逃避统治”,其实是我们的后见之明。他们自己要“逃避统治”或者感觉被人用“东方主义”的眼光看待吗?我相信当时的人都没有这些概念。当鸦片战争前夕、危机发生的时候,钦差大臣一较真,大家都怕得不得了,纷纷逃跑;一旦危机解除,生活还是继续,还是有一大批华人为外国人打工,五口通商之后就更是如此。

黄晓峰:说到“东方主义”,黄东作为黄种人,在英国人眼中是不是充满异域色彩?或者说只是将他视为一个普通的仆人?在民族国家叙事占主流的今天,我们通常会猜测他在那里可能遭遇种族歧视或至少是猎奇的眼光。根据您掌握的资料,黄东在英国生活的那几年,有没有感受到所谓“东方主义”的凝视?

程美宝:很难从材料中看出黄东自己感受到什么,但是也需要把材料分开来谈。比如说,书中提到当时的英国贵妇说有一个黑人童仆还不够,再多一个中国童仆就更好了。这条材料看来很“东方主义”,但其实是二十世纪的书写,十八世纪人的想法也许真的是如此,但我们需要更多的十八世纪材料来论证。

张荫桓在十九世纪末看到黄东那幅画的时候,我相信他也不知道这是什么人,究竟怎么生活过。他对黄东的描述,似乎也带有我们二十世纪说成是“东方主义”的那种情调,但到底黄东经历了什么,张荫桓是不清楚的,大概也没有兴趣知道。

在书里,我尝试从当时的材料探讨黄东有可能得到怎样的“对待”。比如说,我特别注意黄东被怎样称呼。在布莱克船长的笔记中,经常见到黄东会被称为“Mr.”,我问过我的英国同学,她说主人往往会称呼仆人为“Mr.”,以表示尊重,在这里能否看出什么“东方主义”呢?大概不一定。但当时英国人有没有觉得黄东很特别或者很特殊呢?肯定会的。如果我们今天见到一个来自很遥远的国家的人,大概都会觉得从他身上可以知道那个国家的事情,一定会感到很好奇。

黄晓峰:您认为黄东的文化水准、教育程度是怎样的?与他周围的人比较起来处于什么水准?您在书中提到,关于黄东所做的明清年号与“英国纪年”的换算,在我看来不算偏差得非常离谱,现在绝大多数中国人在没有借助工具书的情况下,也不可能做得比黄东更好。

程美宝:他应该比在广州商馆区工作的“事仔”文化程度高。所谓“事仔”的文化水准和识字能力大概也差别很大,可以从完全不识字,到接近可以做买办的程度。

有一则英语材料说黄东参加了科举考试,但是我们查过,并未发现他有考过,更遑论得到什么功名。如果从是否有参加科举这个准则来看,黄东的教育水准不算很高。不过书中揭示的材料中那些中文字都是他留下的话,他的字写得还是不错的,偶有错字。他对主人关于植物和货品的问题,几乎有问必答,似乎知识挺丰富,当然这些可能是当时人都有的常识。

透过黄东帮助布莱克使用本草一类的书籍,可见他的识字能力应该不错。大概二十几年前,学术界尤其是欧洲史学界流行讨论识字能力的问题。中国的研究,特别是英语世界的中国研究,也有一些关于识字率的讨论。其中有一个概念就是“功能性识字能力”。所谓“识字”应如何界定呢?要学多少才够呢?你学的字能够帮助你工作,能够满足你的某种需要就够了。可能黄东就属于这一种,他因为要服务他的那位对中国植物感兴趣的英国主人,他所认识的字和词,都反映了主人的需要。

——当然,要做出上述的纪年换算表,不只是识字不识字的问题,还需要知道清朝有哪些皇帝,年号是什么,统治年限等等。从种种迹象看来,黄东作为一个“事仔”的文化程度,并不是我们想像的那么低,而且他的学习能力应该很强。他应该还很机灵,当他的主人问一些问题的时候,他懂得要附加哪些资料。

黄晓峰:您在全书的最后写道:张荫桓有没有想过,他十九世纪末之所以会和能出使三洲,正是因为在前头的历史中有许多这样的“不知何许人”,为他搭桥铺路呢?这一视角是不是能更好地帮助我们理解历史人类学的方法和意义?

程美宝:正如我一开始所说,我很希望我们的研究对象不只是大人物,就是这本书的主题所在。千千万万的小人物,才更是这个世界的主体,英雄、士大夫、官员无论如何都是少数,只不过他们掌握了文字,更容易为自己留下痕迹。

张荫桓在晚清出洋,我们可以很物质性地去想像他出洋所需的条件和经历的过程——他出洋要坐轮船,他去的时候,广州、上海和香港等地已经有了西餐,他坐的船上也有,并且配备西式的服务,但这些西餐和西式的服务,很可能是华人提供的。他到达外国,当地已经有华人为他接风。所有这些,都是因为之前有大量小人物做了一两百年的功夫,才在清末变得万事俱备。

情况有点像我们常说的“郑和下西洋”,这五个字的口号,仿佛把功劳都归于郑和了,但那条“下西洋”的航道,归根到底不是郑和开出来的,而是多年来闽粤和许多其他嫺熟水性的人群探索出来的航道。英雄历史叙述的背后,有很多冒险的无名英雄。我在全书最后一段说张荫桓是否知道像黄东这样的“不知何许人”,其实默默无闻甚至冒着生命危险,为他的出洋和出使搭桥铺路,就是这个意思。

读者可能对于宏大叙事有一种期待,我的回应是设法将我“偶遇”的小人物,与“大世界”联系起来。我们直面这些“小人物”时,如果愿意看透他们的背后,如果愿意看远一些,就一定能看到一个大世界。想想引水人面对着汪洋大海,想想黄东在英国上岸的当儿,想想广州城西商馆区人们夹杂着英语和粤语从事“国际贸易”,这都是大世界,都是人们自己的世界之外的世界,以及他们憧憬的世界。

我想通过整合这一个个一群群“小人物”的图像和文字的碎片,稍稍改变一下人们习惯的思维方式。诚然,近二三十年的研究成果已大大丰富了我们对中国近代史的认识,但无可否认的是,有些叙述的套路,仍然盘踞在内地和我现在所面对的香港学生的脑海中。

可能大家一写十九世纪或鸦片战争之后的历史,都会不由自主地在键盘上敲出“西方的船坚炮利”如何“打开清朝的大门”等字句,如此这般。现在回想起来,这样的历史叙述,很可能在清末已开始逐渐形成,我们需要更多种多样的群像,来改变这种单一的想像。所谓“漫长的十八世纪”和“急速的十九世纪”这对隐喻,也不过是对这样的思维惯性的一种反省。

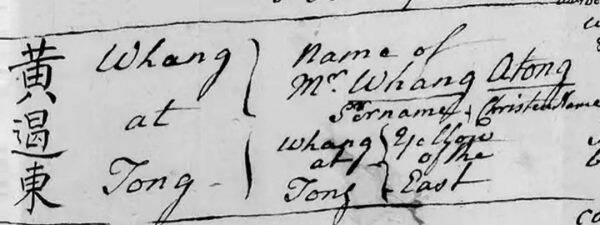

说回黄东,我2003年的时候主要靠他1796年致班克斯函件和一些零碎的材料,就大胆地写了篇《Whang Tong的故事》。有幸多年后有机会阅读到藏于美国的布莱克档案,因而有更多的文献去捡拾黄东的痕迹。

面对这些历史碎片,我问自己,我把它们铺排在一起的时候,到底要写什么?我一开始就告诉自己,我不要写一个传奇人物;我不会为黄东争第一,说成他才是开眼看世界的第一人;我也不想像他也许曾去过的英国七橡文法学校那样卖广告,说黄东是他们学校的第一个“国际留学生”。

我想在材料里发现问题。这就是为什么我在他中文名字出现的那页材料上多做了一点功夫,因为那个名字出现在那里看起来实在太欠缺上文下理了,应该是有某一个场景,他才会这样写下自己的名字。这就更加能够反映出他的名字是多么的不重要,他这趟留名,其实是不经意的。布莱克这批材料其实是一叠后来装订起来的散页笔记,并不像好些机构性的档案材料,能够让我们写出相对“完整”的故事。

我把书命名为《遇见黄东》,其实也就是这个意思。我没有特意去找黄东,我2002年原来是要看班克斯书信与中国有关的内容的,刚好碰上他,随即引发我的好奇,追问他是谁,十八世纪怎么会有一个中国人英语能力那么好。近年“遇见”更多材料,我重新认识他,材料虽多了很多,但仍然是片段的认识,所以我不说“故事”,只说自己“遇见”。整本书尤其是第一章的书写,不过就是不断的反求诸己的追问与反省。

书中有很多词,非广东人大概不一定知道是什么意思,这恰恰说明了在我们实际的生活空间里,有很多哪怕是同属“中国”的语言、词汇和文化,也是我们尤其是读书人不懂的。我们在学校通过书本所认识的中国文化和中国社会,其实是相当有限的。

因此所谓“历史人类学”的另一个方面,就是我们用平常心去跟平常人交往的时候,会发现书斋里的人可能很狭隘,可能不知道民间的烟火是怎么样的。一旦进入这种烟火世界,其实是吵吵闹闹却生机勃勃的。

(上文节选自“上海书评”。)

来源:橙新闻