隸書

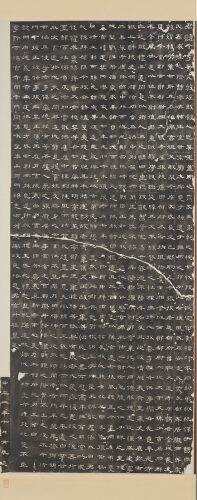

根據出土簡牘,隸書始創於秦朝,由篆書演化而來,相傳為秦末程邈在獄中所整理,去繁就簡,字形變圓為方,筆划改曲為直,改「連筆」為「斷筆」,從線條向筆划,以便於書寫。

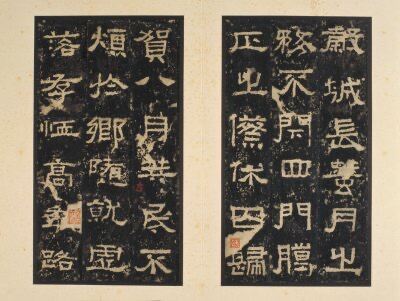

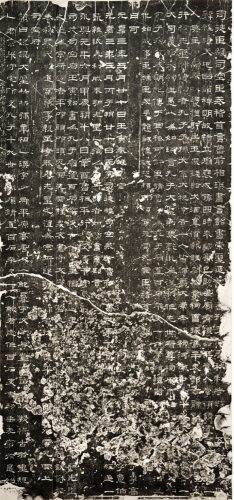

隸書有秦隸、漢隸等。西漢初期仍然沿用秦隸風格,到新朝時期(9年-23年)隸書開始產生重大的變化,出現了點畫的波尾等寫法。到東漢時期,隸書發展達到頂峰。漢隸主要有兩大存在形式,包括石刻與簡牘,「簡」是指削成狹長形狀的竹片,用來書寫文字。漢隸講究「蠶頭雁尾」、「一波三折」, 橫劃中的起筆有如蠶頭,收筆有如雁尾,字形扁方,給人以飛揚之感。

魏晉以後,草書、行書、楷書迅速形成和發展,隸書雖然沒有被廢棄,但因變化不多而出現了一個較長的沈寂期。到了清代,在碑學復興浪潮中才再度受到重視,出現了鄭燮、金農等著名書法家,在繼承漢隸的基礎上加以創新。

隸書的出現是我國文字的又一次大改革,是漢字演變史上的一個轉折點,奠定了楷書的基礎,也使中國的書法藝術進入了一個新的境界,開啟了以美化為目的的書法藝術新紀元。